Carlos M. Padrón

Como casi todas las tardes de verano, época de vacaciones escolares, la del 5 de julio de 1956 bajé a lo que llamábamos ‘La Plaza’ —o sea, el centro del pueblo— a reunirme con mis amigos.

Cuando ya oscurecía se me acercó Bero (Gilberto Cruz Calero) y me preguntó si yo querría ir con él, Wifredo (Ramos Hernández) y Lelo (Ángel Díaz Pino) a una excursión al interior de La Caldera, cráter considerado, en su género, el mayor del mundo, ubicado en el término municipal de El Paso, en el centro de la isla de La Palma, aunque yo no diría que La Caldera está en La Palma sino que La Palma es La Caldera, al menos su mitad norte; la sur podría ser consecuneia de la erupción del cráter. En la foto que sigue, La Caldera es ese hueco —cráter— en el centro de la mitad norte de la isla. Como claramente se ve, las paredes del cráter ‘son’ esa zona, paredes que en su parte norte alcanzan los 2.426 metros de altura.

La idea era partir en la madrugada del día 6, entrar al cráter por La Cumbrecita —la entrada que da a El Paso— llegar hasta la hacienda de Tenerra —que está en la vertiente norte del cráter, cerca del fondo— pasar allí la noche y salir el día 7 por la vía del barranco de Las Angustias, hasta desembocar en Los Llanos.

La idea me pareció buena porque yo sólo había estado en La Caldera cinco años antes, cuando contaba 12 de edad, y, aunque entonces recorrí con mi padre y hermano mayor la vía, relativamente buena y ancha, hasta una galería de agua llamada La Yedra, la experiencia fue un tanto traumática para mí porque mi hermano mayor, que iba detrás de mí, temiendo que yo, con mis maltrechas alpargatas, tropezara y cayera al vacío, me abrazaba de improviso a cada rato, con el consiguiente susto por mi parte, y me hacía constantes advertencias, todo lo cual me creó un cierto miedo a las alturas.

Y la idea de tal excursión me pareció buena también porque, después de los intensos estudios por los que había yo pasado para aprobar, apenas unos días antes, la reválida de quinto, consideré que me merecía algo diferente. Así que dije que sí.

Me fui a mi casa, les conté a mis padres, le pedí a mi madre que me preparara comida para llevar, desempolvé cantimplora y morral, y a las 02:30 de la madrugada del viernes 6 de julio de 1956 me puse en marcha cuestas arriba.

A poco se me unió Wifredo, el primero en la ruta desde mi casa hacia La Caldera, luego Gilberto y, por último, Lelo, que era el de más edad, unos 24 años, pues Wifredo tendría unos 21, Gilberto unos 19, y yo cumpliría los 17 a finales de ese mes de julio.

Lelo llevaba, además de morral y cantimplora, lo que llamábamos una lanza, una especie de pértiga, de origen guanche, usada por los cabreros para ayudarse en saltos. No es más que una vara, recta y muy pulida, de dos o más metros de longitud, con forma ligeramente cónica. El extremo más delgado es el que va hacia arriba cuando se usa la lanza para saltar, y el extremo más grueso lleva incrustada una pieza de hierro muy puntiaguda y es el que se fija contra el suelo al momento del salto.

En aquel tiempo podían verse aún en el interior de La Caldera cabras y ovejas salvajes. Había muchísima vegetación, mayormente pinos, y mucha agua, que al fluir por cascadas y cauces emitía un ruido de fondo permanente y bastante intenso.

Un pariente de Lelo, veterano en andanzas por La Caldera, le había advertido acerca de un raro fenómeno óptico que ocurre dentro de ese cráter y que hace que cuando se ha de atravesar un barranco, bajando desde lo alto de uno de sus bordes hasta el fondo y subiendo luego a lo alto del otro borde, desde el punto de partida se ve bien la ruta a seguir, pero una vez en ella puede darse el caso de que ya no se vea para nada cómo continuar, y se corra el riesgo de tomar una vía que lleve a destino equivocado.

Los senderos para transitar dentro de La Caldera no eran otra cosa que veredas labradas al costado de cerros formados, las más de las veces, por piedras muy frágiles. Las abundantes lluvias del invierno casi destruían en su totalidad estos senderos, especialmente en las partes donde atravesaban un estrecho cauce de roca sólida que si bien en verano estaba seco, en invierno había dado curso a mucha agua que en su caída destruyó el sendero.

Los primeros excursionistas del verano tenían que reabrir esos senderos y tomar todas las precauciones para no perecer en el intento, pues si bien uno de los bordes lindaba con la pared del cerro, el otro daba a un precipicio de muchos metros de alto. Una caída por ese lado era mortal.

Todo fue sobre ruedas hasta que nos tocó atravesar el primer cauce seco. El sendero llegaba bien hasta su borde sur y continuaba bien desde su borde norte, pero en el metro y medio entre ambos bordes no había sendero; el agua lo había destruido. Sólo había alguna que otra piedra que sobresalía del lecho vertical del cauce y que podría servir para la arriesgada maniobra de apoyar un pie, alzarse con un impulso rápido y saltar, llevando por delante el otro pie, hasta el borde norte.

Dado lo estrecho del sendero, caminábamos en fila india, aunque no recuerdo en qué orden. Sí recuerdo que al enfrentarnos con este problema, nos detuvimos en silencio y, luego de unos segundos de reflexión, el primero en la fila hizo lo ya descrito. El segundo y el tercero lo hicimos también, pues no íbamos a ser menos que el primero, pero cuando, estando ya los tres en el otro extremo del sendero, nos volvimos para esperar a que pasara el cuarto, nos encontramos con la desagradable sorpresa de que su pierna temblaba como una hoja al viento cada vez que intentaba apoyar el pie en la piedra del centro del cauce. Simplemente, no podía hacer lo que nosotros habíamos hecho… llenos de miedo, claro, pero fuimos lo bastante locos para hacerlo.

Entonces se nos ocurrió algo que, de verdad, sí fue una locura; y tanto que aún se me pone carne de gallina cuando lo recuerdo: Entre los tres sujetamos firmemente un extremo de la lanza y le hicimos llegar el otro extremo a nuestro compañero para que él lo usara como asidero y se atreviera así a dar el paso crucial.

Porque la lanza le infundió confianza, porque le dio vergüenza que por su culpa abortara allí la excursión o por lo que fuera, el caso es que se agarró de la lanza y pasó. Pero si hubiera caído al vacío, con él habríamos caído también los otros tres. De ese tamaño fue la locura que, para colmo, se repitió varias veces más.

A la hora del almuerzo, comimos sin dejar de caminar; sabíamos que sólo llegaríamos a Tenerra si aún había luz diurna. Dos de nosotros tuvimos conatos de insolación, pues al mediodía el sol era inclemente. Sin dejar de caminar, empapábamos pañuelos en el agua, muy fría, que corría por los cauces, y nos los poníamos en la cabeza. El agua del pañuelo se evaporaba en pocos minutos, pero repetíamos la operación una y otra vez, sin dejar de caminar.

A eso de las 4:30 de la tarde nos topamos con un dilema. Antes de bajar para atravesar un barranco vimos claramente que Tenerra nos quedaba ligeramente a la izquierda y detrás del cerro que formaba el otro borde de ese barranco. Y vimos también que desde el fondo del barranco partían dos rutas: una tomaba un tanto a la derecha y era una especie de escalera labrada en la roca viva de la ladera del cerro; la otra tomaba hacia la izquierda, por sobre un lomo que, en bajada, se acercaba cada vez más a Tenerra.

En ese punto tomé esta foto.

De izquierda a derecha: Wifredo, Gilberto y Lelo

La segunda opción nos pareció la correcta, así que al llegar al fondo del barranco, donde había agua en abundancia, corriente y en charcas, tomamos sin más a la izquierda convencidos de que en una o dos horas estaríamos en Tenerra.

El lomo por cuyo borde o tope discurría un sendero, estaba poblado de pinos, y la cantidad de pinillo (aguja de pino seca) que había acumulada en el suelo era tal que uno introducía el brazo en el manto formado por el pinillo caído y no lograba tocar suelo firme. Y como el pinillo contiene resina que lo hace resbaladizo, había que caminar con cuidado para no resbalar y rodar lomo abajo.

A poco de comenzar la bajada pudimos ver a nuestra derecha el barranco de Las Angustias y, al otro lado del barranco, la hacienda de Tenerra, lo que nos convenció de que íbamos por buen camino, pero al llegar a la cúspide del extremo más bajo del lomo… se nos acabó el camino. A nuestra derecha, y del otro lado del ancho barranco, veíamos la hacienda de Tenerra, nuestro ansiado destino, pero desde la cúspide del cono en que estábamos sólo partían pequeños cauces secos.

Suponiendo que al menos uno de ellos desembocaría en el barranco de Las Angustias, optamos por comenzar a explorarlos de izquierda a derecha, en el sentido de las agujas del reloj. Lo echamos a suerte y me tocó de último.

Los cauces que exploraron mis tres compañeros se hacían intransitables, por precipicios insalvables, poco después de la cúspide, pero el que me tocó a mí, el que apuntaba más directamente en dirección a Tenerra, era ancho y transitable, así que, ilusionado, comencé a descender por él mientras mis tres compañeros quedaron sentados en la cúspide esperando por mis noticias.

El lecho del cauce era bastante accidentado, con frecuentes desniveles de un metro o metro y medio que, al ir en bajada, pude salvar sin mayor problema. Unos 20 minutos después de iniciar el descenso, el cauce se estrechaba formando un caño de roca sólida, en forma de U, de apenas un metro de ancho que tenía una inclinación de más de 45 grados y una longitud de unos 4 metros; después, el cauce continuaba igual que hasta allí.

Me detuve en el extremo superior del caño y, sin pensarlo mucho, lancé el morral más allá de su otro extremo e hice algo que, de pequeño, practicábamos como un juego: comencé a bajar con pasos muy cortos y, cuando sentí que iba a resbalar, inicié una carrera de largas zancadas para ganarle a la velocidad de caída, y así, sin caerme, pude pasar el caño. Recogí mi morral y seguí bajando.

A las 6 de la tarde —con bastante luz aún porque era verano— llegué al final del cauce, que sí desembocaba en el barranco de Las Angustias… pero por medio de un precipicio como de 40 metros de roca sólida en caída vertical. A mitad del precipicio había una especie de escalón desde el cual crecía un pino que superaba el final del cauce hasta varios metros por sobre mi cabeza.

Analicé la posibilidad de saltar desde el borde del cauce, abrazarme al tronco del pino y descender por él hasta el escalón, pero abandoné la idea porque me di cuenta de que, aunque pudiera llegar al escalón, no había forma de que pudiera llegar desde él hasta el barranco. Así que, totalmente frustrado, me senté sobre un tronco de pino que había quedado atravesado y atorado en la boca del cauce porque el borde pétreo de la pared le había impedido caer al vacío.

No sé cuánto tiempo estuve allí maldiciendo mi suerte, pero es el caso que cuando quise levantarme para iniciar el regreso, no pude: estaba hecho una Z.

Según dijo un médico días después, sufrí una contracción muscular por haber estado caminando sin parar desde las 02:30 de la mañana. Y también por la deshidratación, pues convencidos de que cuando tomamos el camino del lomo en bajada llegaríamos pronto a Tenerra, no cargamos agua en las charcas del barranco de la bifurcación nefasta y, para colmo, en la larga bajada por el cauce en cuestión, yo había sudado mucho.

A lo lejos, y ahogados por el ruido del agua al correr, oía las voces de mis compañeros que, a gritos, preguntaban qué me había pasado, pues habían oído una especie de derrumbe. A gritos también les contesté que no había salida hasta Tenerra. Me pidieron que regresara y, para no alarmarlos, les pregunté si tenían agua, y cuando me dijeron que no (cosa que ya me temía), les contesté que entonces, como ya era casi de noche y yo tampoco tenía agua, me quedaría donde estaba y subiría a la mañana siguiente. La afonía por el esfuerzo para hacerme oír me duró casi un mes.

A medida que avanzaban las sombras de la noche y yo seguía sin poder moverme, me invadió el primer episodio, si no el único hasta ahora, de miedo a la muerte. Agobiado por la angustia me preguntaba qué sentido tenía una muerte así, a escasos días de cumplir 17 años, y de repente me sorprendí pensando que ya no volvería a ver a una muchacha que siempre me gustó pero a la que, por motivos de edad y carácter, no sólo no me había acercado nunca, sino que la había descartado desde hacía tiempo.

(La única explicación que para esto se me ocurre es que, presionado por la angustia, el subconsciente busca vías de escape o distracción más o menos agradables, y en ese para mí aciago momento me presentó la imagen de una muchacha que me gustaba y a la que no tenía yo vinculado ningún mal recuerdo, al igual que, años más tarde y mientras yo veía cómo mi padre agonizaba, me puse a cantar mentalmente “Como llora una estrella”).

Una luna llena esplendorosa asomó por encima de los cerros, y su imagen se reflejaba en el agua límpida que, 40 metros bajo mis pies, corría cantarina por el barranco mientras yo me moría de sed. En mi morral había comida, pero yo no tenía ganas de comer, sino de beber, y para ello intenté orinar pero no pude; no me salió ni gota.

Con el avance de la noche comenzó a subir por el cauce del barranco, y procedente del mar donde éste desemboca, “la blandura”, como se la llamaba en el pueblo: una columna de bruma blanca, cargada de humedad, que al llegar al centro del cráter aumenta su grosor hacia arriba y hacia los lados y puede verse desde afuera.

Poco después de que la blandura me envolvió comencé a recuperar la movilidad, me dejé caer del lado interno del tronco sobre el que había estado sentado, me saqué camisa y camiseta para ver de refrescarme de algún modo, y ahí, con el torso desnudo y a merced de millones de mosquitos que no se atrevieron a picar una piel de papel de lija, pasé casi toda la noche sin apenas pegar ojo porque el ruido del agua y la terrible sed me torturaban. Al fin, el agotamiento físico y emocional me venció y me dormí.

Cuando desperté, con las primeras luces del alba, al pasar la mano por la piel de mi torso sentía como si ésta fuera pergamino, y sonaba igual de áspero. Las comisuras de mis labios sangraban porque se habían agrietado. Y mi lengua, hecha como un cilindro, no cabía en la boca y sobresalía de ella más de un centímetro. ¡Qué fea es la sed!.

En ese momento oí que mis compañeros me decían a gritos que Wifredo y Gilberto iban saliendo a buscar agua en las charcas, y que Lelo bajaría a mi encuentro.

Evitando el acto masoquista de acercarme al borde del cauce —porque desde allí podía ver el agua cristalina, y ya el rumor que hacía era suficiente martirio para mí—, me vestí como pude, cargué con mi morral y comencé el ascenso hasta la cúspide donde habían quedado mis compañeros la tarde anterior.

Por lo accidentado del lecho del cauce se me hacía imposible subir por él, pues una cosa es bajar estando en buena forma física, y otra subir mermado de facultades. Así que, escarbando en el manto de pinillo y agarrándome de algún que otro tronco o piedra, alcancé el borde alto de uno de los costados del cauce y comencé a subir por él, a gatas la mayor parte del tiempo.

De pronto resbalé en el manto de pinillo y me deslicé, boca abajo y con los pies por delante, por el costado del lomo que daba al precipicio —el opuesto al que daba al cauce— y me encomendé a Dios convencido de que caería sin remedio al vacío. Pero al llevar los pies por delante y con las puntas hacia el suelo, éstas fueron abriendo en el manto de pinillo un surco cada vez más profundo, y de pronto mi caída se detuvo en seco porque las puntas de mis pies tropezaron con algo sólido: el borde, de piedra firme, del pretil del precipicio.

No puedo decir que me bañó un sudor frío, porque no tenía yo con qué sudar, pero sí se me heló la sangre y dejé de respirar. Me mantuve quieto por unos minutos, y al recuperar el aliento inicié el ascenso siguiendo el curso del surco que yo había abierto al bajar, y buscando asidero en los pocos accidentes que en su fondo pude hallar. Al llegar otra vez al borde alto del costado del cauce, reinicié la subida.

Tres veces en total se repitió esta horripilante caída hacia atrás y la consiguiente parada abrupta en el borde del precipicio; la tercera fue a la altura del caño de roca sólida que yo había bajado en carrera la tarde anterior. Y no teniendo fuerzas para más, rodeé con brazos y piernas el tronco de un pino al que pude llegar a duras penas, y decidí no moverme de allí hasta que llegara Lelo.

Sin embargo, el tronco era demasiado grueso y, como no pude abrazarlo bien, mi cuerpo comenzó a deslizarse hacia el lado del precipicio, con peligro de rodar de nuevo ladera abajo y no en la posición que me había salvado tres veces, sino seguramente de espaldas y cabeza por delante.

Mientras para evitar el inminente desastre trataba yo de sacar fuerzas de donde no tenía, oí que alguien silbaba, despreocupado, una tonada, y al levantar la vista vi que era Lelo que, con una soga a la bandolera, venía tranquilamente cauce abajo. De pronto levantó la vista, reparó en mí y quedó petrificado y con los ojos abiertos como platos.

Desesperado ante la gravedad de mi apariencia y de la situación en que me vio, quiso bajar el caño de roca sólida usando el mismo procedimiento que yo había usado la tarde anterior, pero dudó después del primer paso, frenó en seco, cayó sentado, y así se deslizó por los 4 metros del caño hasta su final, quedando con el culo al aire porque en ese recorrido perdió la parte trasera de sus pantalones.

Corriendo llegó hasta mí y detuvo mi inminente caída. Se echó mi morral a su espalda, me ayudó a incorporarme, unió mis manos y ató mis muñecas con un extremo de la soga y, caminando él hacia atrás, tiraba de mí mientras me daba ánimos para que yo avanzara.

Pero yo daba tres pasos y me caía. Y entonces Lelo, seguramente con una preocupación aumentada por la responsabilidad de ser el mayor del grupo, repitió esa operación una y otra vez hasta que logró llevarme a la cúspide del lomo donde él, Wifredo y Gilberto habían pasado la noche bajo un plan de supervivencia que consistió en que, mientras dos de ellos dormían, el tercero vigilaba por si alguno de los durmientes se daba vuelta y rodaba lomo abajo; y que si alguno no aguantaba ya la sed se enjuagaba la boca con un poco de agua que quedaba en una de las cantimploras… y la devolvía de nuevo al envase para que otro la usara. Repito, ¡qué fea es la sed!

En ese trance descubrieron que comer cebolla cruda (llevaban algunas para hacer ensalada) ayudaba bastante. Ellos tenían al menos eso; yo no tuve nada.

Agotado por el esfuerzo, y ante la difícil tarea de seguir remolcándome como hasta allí, Lelo decidió esperar a que alguno de los otros regresara trayendo agua. Y otra vez se escuchó el silbido despreocupado de una persona que se acercaba, y que resultó ser Wifredo que volvía de las charcas con una cantimplora llena de agua fresca.

Al verlo con tal despreocupación, Leo le gritó que se apurara, y el tono de su grito decía tanto que Wifredo se detuvo en seco, me miró, puso cara de haber visto al mismo diablo y, sin más, inició una carrera lomo abajo en dirección a mí, y era tal su desesperación que, antes de llegar a donde yo estaba —echado boca abajo, con la cabeza alzada y clamando por agua—, me lanzó la cantimplora que, como era de esperar, resbaló en el manto de pinillo e inició su descenso por la ladera.

Por increíble que parezca, Wifredo, sin reparar en el peligro, siguió tras la cantimplora a la misma velocidad de carrera que traía, logró atraparla cuando ya se había alejado varios metros ladera abajo y, corriendo hacia mí mientras la abría, se plantó sobre mi cuerpo, con una pierna a cada costado, e hizo algo que ni era lo que él quería hacer ni nunca ha sabido explicar por qué lo hizo: en vez de darme a beber agua, echó un buen chorro sobre mi cabeza.

De donde saqué fuerzas, no lo sé, pero al sentir el contacto del agua exhalé una especie de largo “¡Ihhhhhhhh!”, y un espasmo recorrió todo mi cuerpo haciéndolo saltar como si en su interior se hubieran soltado resortes. Luego de eso, Wifredo me dio agua para que yo bebiera. (El mismo médico que mencionó lo de la contracción muscular dijo que ese gesto de no darme a beber agua primero, sino echármela antes en la cabeza, posiblemente evitó males mayores).

Después de un descanso de tal vez una hora, los tres iniciamos el camino hacia las charcas. De ahí es esta foto (Gilberto, Lelo y yo, en camiseta), en la que, ya hidratado, mi “pinta” no refleja en nada las horribles 18 horas pasadas antes.

Desistimos de llegar a la hacienda de Tenerra y regresamos a La Cumbrecita por el mismo camino por donde habíamos venido, pero con una diferencia: esta vez, ya veteranos, nadie dudó un segundo siquiera a la hora de cruzar los puntos donde tanto miedo hubo el día anterior.

Cuando esta historia se supo en el pueblo, vinieron los lamentos, en particular de mi madre (q.e.p.d.) quien nunca creyó esta versión que aquí he dado, sino la para ella mucho más dramática —aunque en realidad, de haber ocurrido habría sido menos mala—: la de que yo había estado “envetado”, o sea, atrapado en una grieta (veta), condición en la que han muerto varios turistas que han menospreciado los peligros que encierra La Caldera y han entrado a ella solos y sin registrarse.

***

06 de Julio de 2006. Hoy se cumplen 50 años del inicio de esta aventura que por poco me cuesta la vida. Los tres amigos que me acompañaron viven todos en Canarias, y de ahí que yo haya decidido ir a Canarias este mes —y espero poder mantener activo desde allá el contacto por vía de este blog— a celebrar con ellos, mis queridos amigos de hace más de 50 años, el medio siglo de nuestra odisea en La Caldera, y a dar gracias a Dios porque, a pesar de todo, salimos bien librados de ella.

Con esos amigos disfruté en su momento del ambiente único de un estilo de vida que con su bagaje de costumbres y tradiciones le daba a El Paso un sabor que ya pasó a la historia.

En el olvido quedaron las siegas, las acarreas, las trillas, las recogidas de almendras, las “matazones” de cochino, los “asaltos” y los bailes, la solemnidades de Semana Santa plenas de una música y un ambiente sobrecogedores, los ensayos y actuaciones de nuestra coral y grupo teatral, las misas dominicales y los subsiguientes paseos en los que me fijé en la muchacha que evoqué en La Caldera, mirándola desde lejos, y conservando la distancia.

Estas vivencias nos marcaron a todos, pero tal vez para mí —que soy el único de los cuatro que está fuera de Canarias desde hace 45 años, y fuera de El Paso desde hace 49— revistan más importancia que para ellos porque la lejanía de mi pueblo exacerba la nostalgia que siento por aquella época de mi adolescencia cuando me abrí al romanticismo y, llevado por las ilusiones de juventud, veía ante mi un sinfín de caminos de entre los que creía que podía tomar casi el que yo quisiera, y soñaba con una vida llena de promesas, amor y oportunidades; algunas ya pasaron, otras culminaron en fracaso, otras nunca se presentaron,… y así el sinfín de caminos se redujo a muy pocos, y aumentó la nostalgia.

Llevado por ella, entre el 23 y el 27 de abril de 1984, y usando como base la melodía “Vino griego” en arreglo de Anthony Ventura, escribí y grabé, en la forma que ya he mencionado en artículos previos, la canción “Tiempos de ayer” que les dejo como cierre al relato de la odisea en La Caldera.

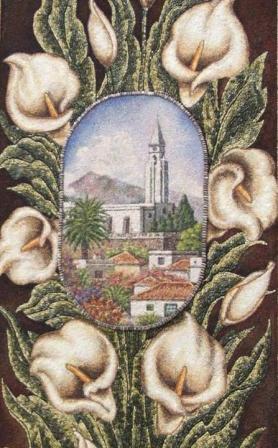

Y esta composición composición fotográfica hecha por Wifredo —quien es, desde hace años, reputado profesor de Bellas Artes, y actual cronista oficial de El Paso— en julio/1992 cuando él, Gilberto y yo nos reunimos en Tenerife para el 36 aniversario de esta misma aventura.